英博半程黑马表现引关注,中超财务平衡困局待破局

一、英博中超首季:保级无忧下的战术革新与青训突围

作为 2025 赛季升班马,大连英博以半程 17 分的成绩位列积分榜第 11 位,超出赛季初设定的 15 分保底目标。这一成绩的取得,既得益于球队高位逼抢战术的成功执行,更离不开俱乐部 “年轻即战力” 的战略布局。总经理陈东在接受采访时透露,球队 14 名新援中 U21 球员占比达 42.8%,19 岁的毛伟杰、朱鹏宇等小将已成为中场核心,其跑动覆盖面积和传球成功率均超出同年龄段球员平均水平。

在战术层面,英博将 “高强度压迫” 与 “快速转换” 相结合,场均抢断次数位列中超前三。这种打法不仅提升了比赛观赏性,更带动了主场氛围 —— 梭鱼湾球场场均上座率突破 3.5 万人,成为中超第一主场。但陈东也坦言,这种战术对体能要求极高,部分场次出现后半程崩盘的情况,后续需通过科学训练优化体能分配。

值得关注的是,英博的青训体系已初显成效。俱乐部与大连本地高校合作建立 “体教融合” 培养模式,要求 U21 球员每周完成文化课学分,既保障球员退役出路,又提升其战术理解能力。这种模式下,18 岁的朱鹏宇本赛季已贡献 3 次助攻,其传球成功率(76%)和关键传球次数(场均 1.2 次)均达到中超中游外援水平。

二、中超财务困局:薪资黑洞与造血能力缺失的双重挤压

尽管英博在竞技层面表现亮眼,但其运营压力折射出整个中超的共性难题。陈东指出,球队外援薪资支出同比增加 120%,招商收入虽完成 90%,但仍难以覆盖成本。这一困境在中超具有普遍性:2025 赛季 16 支球队中,9 家俱乐部年亏损超过 1 亿元,山东泰山单季亏损达 4.2 亿元。

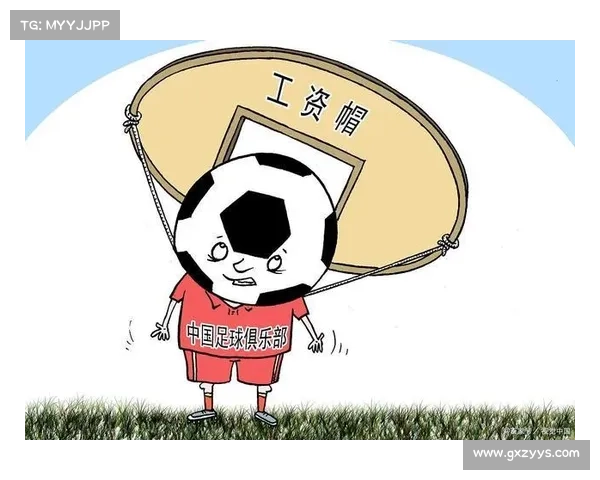

薪资结构畸形是核心问题。尽管足协将外援顶薪限制在 300 万欧元,但部分俱乐部通过 “签字费”“肖像权分成” 等隐性条款变相抬价。青岛海牛连续三年采用短期外援策略,签半年合同可节省 40% 薪资成本,但即便如此,外援薪资仍占俱乐部总支出的 55%。更严峻的是,本土球员薪资与能力倒挂现象突出 ——2025 年中超球员平均年薪是社平工资的 47 倍,但其场均跑动距离比日本 J 联赛球员少 1.2 公里,射门转化率低 23%。

收入端持续萎缩加剧了财务压力。受经济环境影响,2025 赛季中超转播权收入缩水 45%,门票收入同比减少 58%,赞助商数量下降 30%。尽管中足联通过 “滚动字幕冠名” 等创新方式提升赞助权益曝光度,但区域品牌赞助占比仍不足 25%,远低于欧洲联赛的 50%。俱乐部不得不另辟蹊径:青岛海牛通过短视频带货增收 800 万元,但相比亿元级运营成本仍是杯水车薪。

政策调控效果有限。足协虽出台 “财政公平法案”,规定俱乐部年度亏损不得超过 3 亿元,但实际执行中 9 家球队突破限额,处罚多为象征性罚款。外援 “6555” 新政虽限制了注册人数,但未能从根本上改变 “重外援轻青训” 的思维定式 ——2025 年 U20 球员场均触球次数比 2019 年下降 27%,传球失误率上升 13%。

三、破局路径:从金元足球到可持续发展的范式转换

面对困境,部分俱乐部已开始探索转型之路。浙江队通过 “以赛代练” 模式,将 18 岁的王钰栋培养成中超射手榜前十中唯一本土球员,其球衣销量三个月暴涨 470%,带动俱乐部商业价值提升。这种 “青训 - 竞技 - 商业” 的闭环,为中超提供了可复制的样本。

国际经验的本土化适配成为关键。德甲 “50+1” 政策通过限制资本过度干预,确保俱乐部社区属性和财务健康,但中超需结合国情进行调整。例如,可借鉴其 “收入共享” 机制,将转播权收入的 50% 平均分配给各俱乐部,缩小贫富差距。同时,需强化青训投入 —— 日本 J 联赛 25 岁以下球员年薪中位数达 120 万,是中超同年龄段球员的 3 倍,但其联赛上座率是中超的 3 倍,形成良性循环。

政策引导与市场创新双轮驱动是必由之路。中足联可设立 “青训扶持基金”,对培养出国脚的俱乐部给予税收优惠;俱乐部则需拓展收入来源,如开发主题观赛、球星见面会等体验经济。上海海港通过邮轮主题观赛,将非比赛日场地利用率提升至 60%,这种创新模式值得推广。

米乐yy易游四、未来展望:在阵痛中孕育希望

2025 赛季的中超正经历 “破茧重生” 的阵痛。英博等升班马的崛起,证明小成本运营也能在顶级联赛立足;浙江队、大连英博的青训成果,预示着本土球员的成长红利即将释放。但要实现整体财务平衡,需构建 “政策规范 - 青训造血 - 商业反哺” 的生态体系。正如陈东所言:“中超的未来不在外援身上,而在那些能为一件球衣拼到抽筋的年轻球员身上。” 当青训投入占比从不足 10% 提升至 25%,当商业开发从 “卖广告” 转向 “造 IP”,中超或许才能真正告别 “金元足球” 的虚火,迎来可持续发展的春天。